朝の暑くないうち散歩がてらに、中央区本町にある坐摩神社(いかすり神社、通称ざまさん)にお参りしてきた。坐摩神社は、都会の中にある、小規模な神社だ。

ご祭神は、生井神 (いくいのかみ)、福井神 (さくいのかみ)、綱長井神(つながいのかみ)、阿須波神(あすはのかみ)、波比岐神 (はひきのかみ)という馴染みのない神様だ、5柱を総称して坐摩大神(いかすりのおおかみ)といわれる。

神社ホームページの由緒には「古語拾遺等によれば、神武天皇が即位されたときに御神勅により宮中に奉斎されたのが起源とされ、坐摩の語源は諸説ありますが、土地又は居住地を守り給う意味の居所知が転じた名称といわれています。」と記されている。

御神徳は、「住居守護・旅行安全・安産守護」だそうだ。

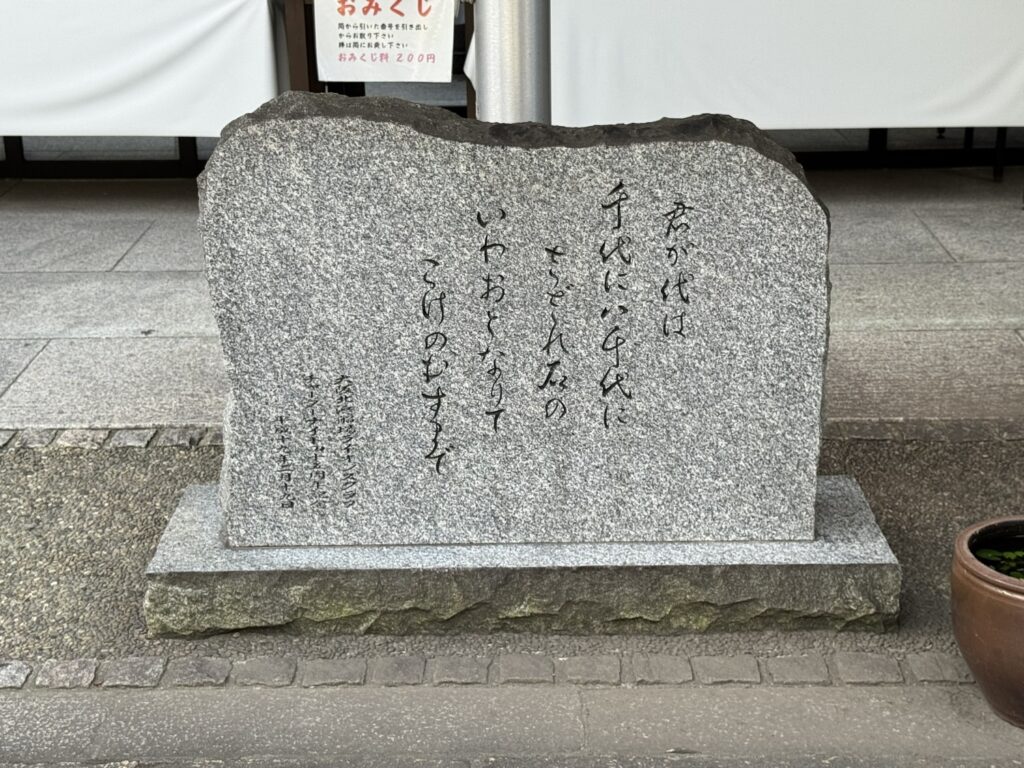

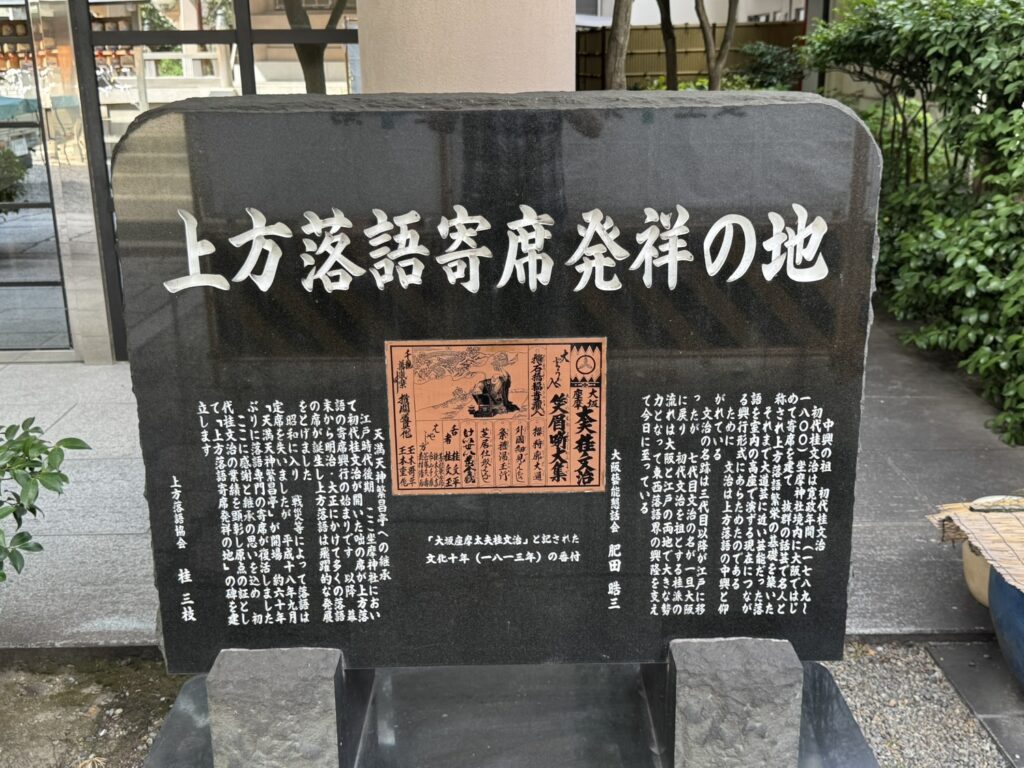

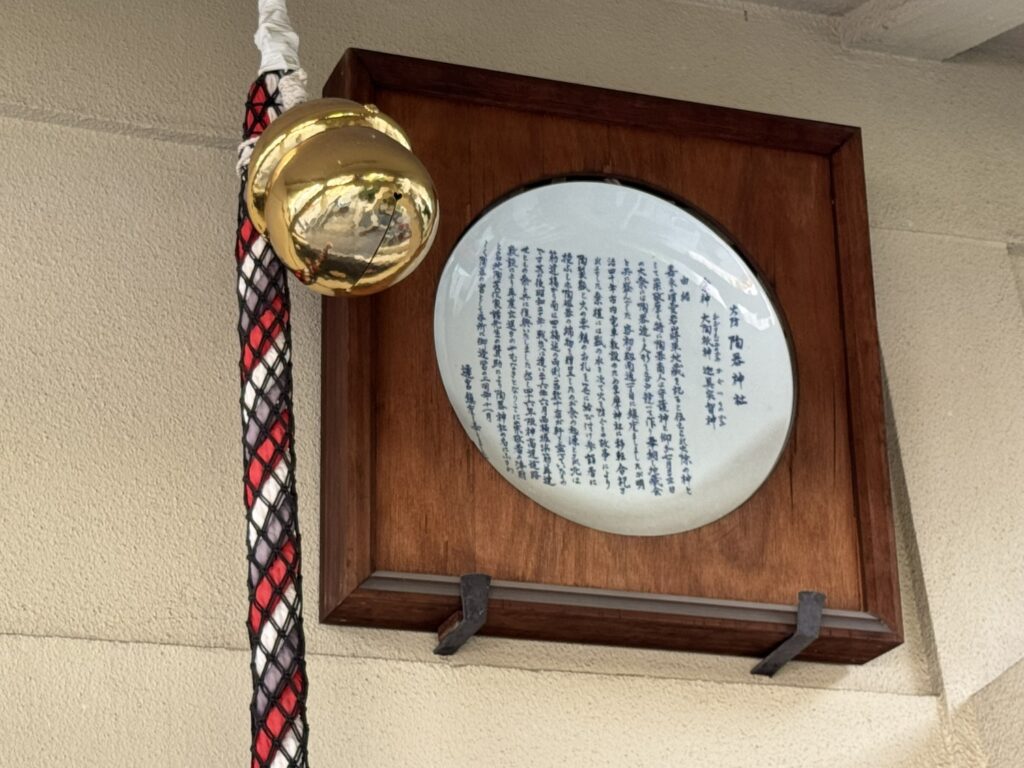

境内には、算額顕彰碑や上方落語寄席発祥の地碑などがある。末社の火防陶器神社は、火災の危険の多い藁を荷造材料に使う陶器商人が火防の神として創起されたそうで、今でもこのあたりには陶器を扱う会社や商店が多くある。

毎年7月には、”夏祭り”と末社陶器神社の”せともの祭”が執り行われ大勢の人が訪れる、私も何度か来たことがある。また、境内に河内風鈴が吊るされていることでも知られている。

今回、坐摩神社に行こうと思ったのは、当神社のご神花が「さぎ草」で、毎年サギクサを育て夏の間参拝者に見せてくれからだ。ところが、今年はすでに枯れてしまったため終了していた。

神社の方にお聞きすると、ここ数年は暑さのためか、育ちがよくなく今年も8月末には枯れてしまったそうだ。

×

画像をクリックすると大きな画像(スライドショー付き)になります。

摂津の国一之宮 坐摩神社(いかすり神社)

境内の碑等

末社等

火防陶器神社

サギ草(ネットで拾った画像です)